2023年10月11日,习近平总书记来到景德镇市考察调研,他指出,“中华优秀传统文化自古至今从未断流,陶瓷是中华瑰宝,是中华文明的重要名片。”“要集聚各方面人才,加强创意设计和研发创新,进一步把陶瓷产业做大做强,把‘千年瓷都 ’这张靓丽的名片擦得更亮。”

“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬”,景德镇瓷器之所以流传千年,成为中国文化的象征符号之一,既来自卓越超群的器物之美,更源于凝结其中的中华民族的价值追求和精神世界。景德镇瓷器如同中国文化的“微缩景观”,体现着中华文明的“五大突出特性”——连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,传递着悠久的历史和灿烂的文化。唯有把握好蕴藏其中深邃而博大的精神性、文化性,深思之、挖掘之、弘扬之,才能将这颗文化明珠擦得愈加光亮,进一步以文化之光润泽今人的精神家园。

景德镇陶瓷何以跨越千年

“三面青山一面水,一城瓷器半城窑。”景德镇,有着2000多年冶陶史、1000多年官窑史、600多年御窑史、100多年近现代陶瓷发展史,是一块为瓷而生的土地。景德镇的地域文化既有江南水乡的细腻与柔美,又兼具赣北山区的粗犷与豪放,进而塑造出景德镇瓷器鲜明的文化特色和艺术魅力。独特的自然环境、丰富的制瓷资源和繁忙的昌江舟帆,为陶瓷的生产提供了得天独厚的条件,成就了景德镇作为瓷都的千年辉煌。

清代督陶官唐英编著《陶冶图》之采石制泥图。图片由景德镇御窑博物院提供

值得一提的是,景德镇所处的地貌盛产瓷石,这是一种硬质花岗岩。风化程度较浅的瓷石可以用来制釉,将瓷石和釉果用榔头敲成拳头大小后,放入水碓之中细细捣碎,之后再淘洗、沉淀、稠化,最后制成砖头形状送往制瓷作坊。另外,景德镇的特殊制釉工艺,还需要一种釉灰,也就是将狼萁草和石灰石在一起混合煅烧多次后产生的灰料,经陈腐后使用。这种釉果和釉灰相结合的瓷釉被称为“灰釉”,使用后会让瓷器表面更加光亮、发青。再加上魏晋南北朝等各历史时期,北方定窑、磁州窑,南方龙泉窑、越窑的大量工匠来到景德镇,在博采众长、兼收并蓄中,推动着景德镇陶瓷艺术的开拓创新。

公元10世纪,景德镇打破了“南青北白”(南方造青瓷、北方造白瓷)格局,创造性地将“南青”与“北白”相结合,烧制出了青白瓷。景德镇青白瓷温润如玉的色泽和触手也温的质感,传递着君子如玉的人格魅力和淡泊致远的精神境界,在点茶、焚香、插花、挂画的宋人四大雅事中常见身影。于是,景德镇青白瓷以其莹缜如玉的釉色迅速风靡了大江南北,并出口远至埃及。《续资治通鉴长编》卷三百二十九瓷器部杂录载:“元丰五年,八月甲寅,饶州景德镇置瓷窑博易务,从宣义郎都提举市易司勾当公事余尧臣请也”;《宋会要辑稿》载:“瓷器库,在建隆坊,掌受明、越、饶州、定州、青州白瓷器及漆器以给用”,这些史料说明当时景德镇的瓷器税收兴旺且已成为御贡之选。

进入元代以后,朝廷正式在景德镇设置“浮梁磁局”,既是对景德镇窑业生产能力的肯定,也进一步促进了陶瓷生产工艺与技术的大发展。公元1369年,明太祖朱元璋在景德镇设置“陶厂”,后改称“御器厂”,清代称作“御窑厂”,为景德镇培养了大批顶级工匠的同时,也不断研发新工艺和创新设计,从而使得景德镇的陶瓷在海内外极具竞争力。

在陶瓷发展过程中,景德镇不仅极大地丰富了自身的陶瓷产品体系,钵、碗、盘、杯、碟、盏、盏托、注、注碗、执壶、瓶、罐、盖瓶、洗、炉、枕等应有尽有,还初步形成并奠定了以“七十二道工序”为核心的手工分工合作生产体系,把分散的、零散的和不自觉的技术发明和经验,上升到规范化、标准化和普遍化的高度。

另外,瓷器的生产,窑炉技术也是关键。景德镇的窑炉形制从唐代至宋代模仿外来的龙窑到元代开始使用葫芦窑,以及清代创造了独具特色的蛋形窑,从而能够更加自如地控制氧化、还原气氛和窑炉温度,并且在窑炉的不同部位装烧不同类别的瓷器。当时,将近300座窑炉同时烧造,“四时雷电之镇”的称号可以说是毫不夸张。开窑后,烧成功的瓷器或直接在本地售卖,或用稻草禾秆包装进行长途运输,引来舟帆如云;而未成功的瓷器则被打碎废弃掩埋于地下,形成了独特的文化现象。

景德镇陶瓷何以跨越千年?我认为,这得益于景德镇陶瓷文化中连续性、创新性、统一性的突出特性。从汉唐时期的陶瓷集镇、两宋时期的陶瓷市镇,到宋末至元的陶业都会、明清时期的瓷国高峰,景德镇陶瓷业连续千年未曾中断;并且集天下名窑之大成,兼收官窑、哥窑、汝窑、定窑、钧窑等南北各著名窑口技艺之所长,为中华文明图谱勾勒出精彩一笔。时至今日,这些传统制瓷工艺依然在景德镇活态传承,如徐家窑的传统作坊、众人合力以拉坯工艺成型的大缸,以及全市1900余名非遗传承人等。这种对陶瓷文化和制瓷技艺的传承与发展,让千年窑火生生不息。

青花瓷何以横空出世

青花瓷是全球贸易中流通量最大、最受欢迎的商品之一,是在陶瓷千年发展历程中,最具影响力的文化符号。

青花瓷上的流行图案早在12—13世纪就已在中国的南北方盛行。如金代北方磁州窑,烧造的白地黑花瓷;南方的江西吉州窑,也烧造了图案风格类似的黑彩留白瓷器。但元代早期并不见青花瓷的踪影。真正成熟的青花瓷诞生于约十四世纪三十年代的景德镇,从目前瓷器本身有铭文的纪年器判断,元青花的兴盛时代在公元1334年至1351年之间。

在宋代青白瓷的基础上,元代的景德镇对瓷釉进一步革新,创烧出了卵白瓷,其釉面拥有如同鸭蛋壳似的质感,色虽青白,但釉面呈失透状,这种釉的流动性不强,也使得画上去的青花料不易晕散。这种釉是“元人尚白”的产物,无意中也为元青花的诞生铺就了温床。

明代宣德青花试料盘和两种青花料的显微照片。图片由景德镇御窑博物院提供

“天青色等烟雨,卵白釉等苏麻离青。”随着14世纪上半叶的东西方文化交融和商品贸易,来自波斯的青花钴料苏麻离青传入中国,与景德镇的卵白瓷相遇,由此点亮了一个全新而经典的瓷器品类——青花瓷。元青花的横空出世令人惊艳,大气丰富的器型,挥洒自如的笔意,繁而不乱的细腻构图,特别是幽蓝华美的青花发色和白中泛青的剔透釉面,更是堪称完美的结合。元青花烧制成功之后,迅速销往西亚、欧洲等地,景德镇出现了成为世界制瓷中心的雏形。

作为中华民族造型艺术的代表,景德镇陶瓷器形以对称之美为法度,以天圆地方为内涵,使得陶瓷造型在规整格局中有着圆融的内核。青花瓷诞生后,配之以一个个生机勃勃、气韵生动、充满生命和情感的图案,更是凝结了中华美学精神,传递着和合文化,体现了古人丰盈的精神世界和对美好生活的向往。那些器皿上的山水、人物、花鸟、虫鱼,无不栩栩如生。如青花瓷上的缠枝纹,以其婉转灵动、周而复始的线条,象征着生生不息、天长地久的意象,枝条串联起的牡丹、莲花、菊花、灵芝等四季花卉,则寄托着吉祥如意的美好寓意;被称为“岁寒三友”的松竹梅,宣扬忠臣义士的戏曲故事,体现着仁义礼智信、温良恭俭让等伦理道德……这些都是青花瓷上常见的图案元素。陶瓷图案中还有一些抽象的元素符号,如祥云、八卦等,则体现了人们对宇宙和自然的敬畏与探索。

近些年景德镇落马桥窑址考古出土的青花瓷,就是当年烧制的废弃品。这些青花瓷大多出土于一处遭遇突然事件被焚毁的高等级元代房址四周,其上覆盖一层纯净的元晚期瓷片层,有卵白釉、青花、霁蓝,还有瓷质滴水和瓦片等。器物品质普遍较高,还有带官府定烧特征的瓷器,如枢府瓷和宪台瓷,以及具有仿青铜造型的青花爵杯。而蓝地白花五爪龙纹碗、青花五爪龙纹高足杯,以及留有描金痕迹的霁蓝釉瓷片的存在,则表明当时的皇家也在此有着直接的定烧。

被民窑模仿样式的明代宣德御窑青花蝶耳杯。图片由景德镇御窑博物院提供

透过这些落马桥出土的器物,以及世界各地发现的元青花品类可以看出,景德镇的青花瓷发展史就是一部创新创造史、一部包容开放史,从青白瓷到卵白瓷,再到青花瓷,甚至于之后的玲珑瓷、粉彩瓷、颜色釉瓷,许许多多精美绝伦的陶瓷,都在景德镇这块神奇的土地上发明创造出来。景德镇的匠人们敢于创新、勇于创新的进取精神,景德镇包容与开放的鲜明文化特质,彰显着中华文明具有的创新性和包容性,成就了“匠从八方来,器成天下走”的繁荣景象。

中国陶瓷何以贸联全球

自古以来,陶瓷就是世界认识中国、中国走向世界的重要文化符号,青花图案也蕴含着文化交流的印记。如最常见的缠枝纹,这种纹饰的产生、发展既和埃及的莎草纸、古希腊和罗马的茛苕纹、古印度的忍冬纹有渊源,也和陶器、青铜器上的二方连续纹样有关联。景德镇的匠人们将这些元素融合在一起,完成了东西方文化在原料上、图案上、器型上的结合,同时也催生了不少新的青花瓷品类,并随着郑和下西洋等外交活动,走向了世界各地。

景德镇瓷器早在北宋时期就曾远销中东,在南宋和元代时期,也是对外贸易中常见的精品。埃及著名的福斯塔特古城出土了中国的不少瓷器,在元青花之前,11世纪末的景德镇青白瓷 就到达过这里。新加坡福特康宁出土的中国瓷器中,有元代青花指南针纹饰碗和青白瓷戏台形瓷枕等罕见品类。位于印尼东爪哇岛的德罗乌兰是满者伯夷国的首都,也是该国在14世纪最重要的贸易口岸,同样出土过元青花和霁蓝釉瓷器。美国华盛顿史密森国家亚洲艺术博物馆的两件藏品,一件是出自叙利亚摩苏尔的铜器,另一件为明代永乐的御窑青花瓷,后者在造型上显然模仿了前者,包括底部凹口的处理,而图案上则有分别。阿联酋的拉斯海马考古出土了永乐时期景德镇御窑青花瓷。在景德镇御窑博物院的“瓷都千年”展中,我们可以看到一件青白釉的胡人牵马俑,是北宋时期陆上丝绸之路依然畅通的真实写照。这些发现铺展开一幅以陶瓷贸易为雏形的早期经济全球化发展的精彩画卷。

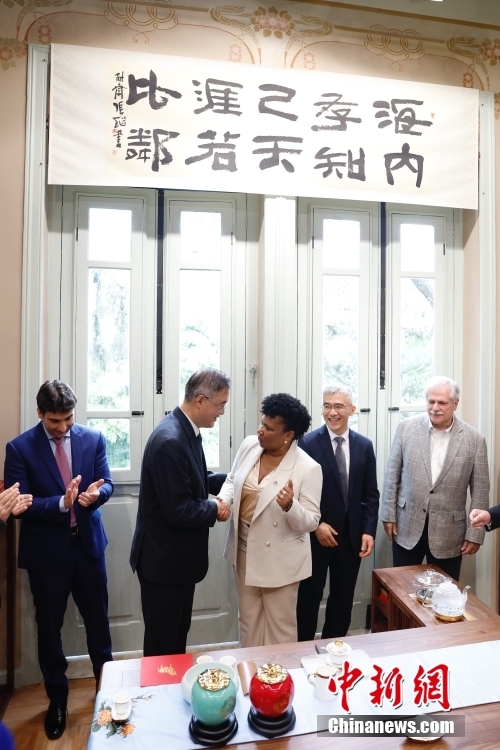

景德镇的御窑厂在其数百年的存续中,不仅为明清两代宫廷的日常用度烧造了大量精美瓷器,还为祭祀、庆典、外交等国家重要场合提供了不可或缺的殿堂器物,使得景德镇陶瓷具有了更加深厚的文化内涵和历史价值。

青花御窑厂图瓷板,晚清,首都博物馆藏。图片由景德镇御窑博物院提供

经历了明代早期的海禁后,15世纪末起,中国瓷器特别是景德镇瓷器又开启了一次新的外销高峰。2023年的十大考古发现之一——南海西北陆坡一号沉船,就发现了10万件以上的明代正德年间景德镇瓷器,如此大规模的考古发现,见证了中国与世界通过景德镇瓷器进行文明交流的重要历史。这一时期的青花瓷在菲律宾、印尼、中东、东非等都有大量发现。

其中,欧洲人对中国瓷器最为推崇。在当时,拥有中国瓷器成为财富、地位和审美品位的象征。王室和贵族们把中国瓷器挂在墙上、放在橱柜里,甚至镶嵌在天花板上。如葡萄牙里斯本的桑托斯宫瓷厅,其第一任主人——葡萄牙国王曼努埃尔一世,就在景德镇定制过纹章瓷。后来,葡萄牙贵族兰卡斯特家族买下宫殿并着手改造,在瓷厅天花板上错落有致地镶嵌了200多件明清景德镇生产的青花瓷盘。2022年5月,法国吉美博物馆将“桑托斯宫瓷厅穹顶虚拟再现装置”捐赠给景德镇御窑博物院并落户御窑景区,成为中法两国友好交往的重要象征。景德镇青花瓷器在欧洲文艺复兴时期也进入不少经典的油画作品之中,如乔凡尼的《基督为门徒洗脚》、提香的《诸神之宴》等。

随着西方“地理大发现”时代的到来,葡萄牙和西班牙开始了海外的贸易与殖民,并形成了东、西两条从中国出发的瓷器贸易线路。欧洲人也随之开始从景德镇定制瓷器,如带有法国耶稣会纹章的瓷器和用于宴会场合盛放鸡尾酒的潘趣碗。

除了陶瓷贸易的兴盛,景德镇制瓷技艺也在国际交流中不断推广。明代宣德年间,景德镇民窑开始兴盛,官搭民烧或者民窑直接生产的官样瓷器,推动青花瓷等制瓷工艺开始向国内外其他地区流传。如云南建水窑2020年进行了考古发掘,所出青花瓷判断为明代正统至天顺时期。通过云南地区和红河流域,青花瓷工艺在这一时期进一步传到了越南等地区。越南河内升龙府考古遗址出土的中国瓷器和越南瓷器为中越陶瓷工艺和文化的交流提供了新的例证。另外,土耳其伊兹尼克也是著名的陶都,十五世纪时,该地的工匠们也曾模仿中国的青花瓷。

进入清代,景德镇官民窑制瓷工艺和设计进一步创新,特别是颜色釉和釉上彩瓷方面,呈现出一幅“入窑一色,出窑万彩”的面貌。匠人们还借鉴欧洲珐琅彩,研发出了景德镇四大名瓷之一的粉彩瓷。虽然从19世纪开始,中国的瓷器外销逐渐衰落,但以瓷器为载体的文明交流却从未断流。

明代永乐青花壶与十二世纪叙利亚铜壶,美国华盛顿史密森国家亚洲艺术博物馆藏。图片由景德镇御窑博物院提供

通过一件件历史文物,我们可以发现,中国陶瓷之所以可以贸联全球,是因为素有“白色金子”美誉的陶瓷作为中华传统文化的典型代表,充分发挥了其和平性的突出特性。陶瓷在加强中国与世界各国的联系、增强世界各国对中国文化的了解和认同中发挥了重要作用。陶瓷也成为中国与世界各国经济交流、文化交融、民心相通的重要见证。

千年瓷都何以传承发展

今天的景德镇,街头巷尾,皆是瓷器碰撞的清脆声响;举目四望,尽是形态各异的陶瓷佳作。20世纪80年代以来,我们的考古工作者在景德镇御窑厂、落马桥、湖田窑、南窑、南市街等当地瓷业遗址里,发掘出土了大量唐代至民国时期的古窑业标本和丰富的文化遗存。

去年10月份,国际瓷器 研究联盟在景德镇成立,来自全球22个国家和地区的89家机构上百名学者参与其中。我们希望,通过这样一种形式把分布在全世界各地的博物馆藏品、沉船陆地的考古发现、相关的研究力量和研究人员等整合起来,大家一起来共同讲述瓷器故事,共同去唤醒历史记忆。

中共中央政治局10月28日就建设文化强国进行第十七次集体学习,习近平总书记在主持学习时强调,要在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。高扬中华民族的文化主体性,把历经沧桑留下的中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好。深入挖掘和阐发中华优秀传统文化的精神内涵,用马克思主义激活中华传统文化中的优秀因子并赋予其新的时代内涵,发展新时代中国特色社会主义文化。作为景德镇陶瓷文化的传承者,我们备受鼓舞,也使命在肩。

一瓷跨千年,文明越山海。我相信,只要我们深刻把握陶瓷文化具有的突出连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,努力在文物保护利用、非遗保护传承、陶瓷产业升级、文旅融合发展、对外文化交流等方面下更大力气,持续加强陶瓷文化的传承发展,就一定能够把“千年瓷都”这张名片擦得更亮。

来源:光明日报